Giorgio Masi

«Cose rare e mirabili»

L’artigianato letterario di Anton Francesco Doni

2 voll., Manziana (Rm), Vecchiarelli, 2022

Recensione di Giovanni Mazzaferro

Uno scheletro nell’armadio

Ho uno scheletro nell’armadio, ed è quello di Anton

Francesco Doni (1513-1574). Ogni volta che ho provato ad accostarmi alla sua

figura sono stato colto da un senso di vertigine e di inadeguatezza, di fronte

alla sua sterminata produzione editoriale e letteraria, per la quale Doni è

oggi indicato, genericamente, con la denominazione di ‘poligrafo’. Il fatto è

che Doni entra in gioco in infinite occasioni quando si parla di letteratura

artistica del Cinquecento. C’è chi, come Schlosser nella sua Letteratura

artistica, pur nell’ambito di un giudizio certo non generoso nei

confronti dei ‘’poligrafi’ dell’epoca [1], lo riconobbe come «il

vero tipo del giornalista italiano nel Rinascimento» (p. 245) e a lungo si

soffermò sul Disegno (1549), «grazioso libretto d’arte (…), arguto e

spiritoso, ma senza profonda conoscenza del soggetto» (ivi), interpretando lo

scritto come una risposta polemica al Dialogo

della pittura di Paolo Pino; chi ha segnalato le infinite occasioni di

frequentazioni, fra Firenze e soprattutto Venezia, con artisti, cercandone

traccia negli scritti (si veda ad esempio la dedica a Tintoretto nelle Rime del

Burchiello comentate dal Doni del 1553); chi, ancora, ha ricordato come le Pitture

del Doni (e siamo già negli anni Sessanta) abbiano influito sul giovane

Federico Zuccari che progettava il programma iconografico di alcune stanze di

Villa d’Este e, più tardi, nella decorazione della sua casa fiorentina [2].

Ma il discorso è molto più complesso, e riguarda il rapporto

fra arte e letteratura nel Cinquecento in Italia; due ‘settori’ che si

compenetrano a tal punto da rendere ormai del tutto datato il giudizio dello

stesso Schlosser, che, poco interessato a cose di questo tipo, sostenne con

evidente fastidio, ad esempio a proposito di allegorie, che «la

cosa trovò nel gusto del tempo, propenso alle cose misteriose e artificiose,

allegoriche e geroglifiche, un’ammirazione anche da parte di persone serie, che

a noi è divenuta quasi incomprensibile» (p. 245). Quella stessa diffidenza

che, d’altro lato, mostrò la ‘stella polare’ di Schlosser, ossia Benedetto

Croce (l’austriaco ne tradusse molte opere in tedesco) riguardo alla «bizzarria

di maniera»

degli scritti doniani, sottolineando come buona parte dei suoi scritti fossero

in realtà riciclati da testi precedenti (suoi, ma anche altrui), ma mancando di

capire il meccanismo di questi riutilizzi.

Ben venga, dunque, l’ampia monografia in due volumi dedicata

da Giorgio Masi al Doni; un libro che – scrive l’autore nella premessa - «non

è una raccolta dei miei saggi doniani: è un complessivo, radicale ripensamento

sul Doni, sulla sua opera e su ciò che riguardo ad essa ho scritto a partire

dall’ormai lontano 1988» (p. 9). In effetti non si percepisce il puro accostamento

(magari frammentario) di saggi precedenti (pure elencati alle pp. 13 e 14), ma

una rivisitazione organica e integrata del fiorentino.

_Medaglie_del_Doni_(serietitel),_RP-P-2003-55.jpg) |

| Enea Vico (incisore), Ritratto di Anton Francesco Doni, 1550 Fonte: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-2003-55 |

Doni artigiano della letteratura

Una cosa posso dire, ed è che, dopo aver letto il libro il

mio senso di vertigine è fortemente diminuito. Merito esclusivo dell’autore,

ovviamente, e mi sembra opportuno riportare, innanzi tutto, il testo di

presentazione del libro, così come compare in bandella:

«Nel folto gruppo di autori cinquecenteschi che la critica ha genericamente etichettato come «poligrafi» Anton Francesco Doni si distingue per essere stato l’unico realmente eccentrico o irregolare, nel bene e nel male. Nessuno degli altri ha valicato i confini tra i generi letterari, giocato in modo spregiudicato con le convenzioni della mise en page, sfruttato abilmente tutte le opportunità offerte dalla tecnica tipografica come fece sistematicamente «il Doni fiorentino».Il suo curriculum appare di una poliedricità roboante; autore di opere che sono caleidoscopi in cui si avvicendano lettere, rime, dialoghi, novelle, facezie, sentenze e molto altro; libri, peraltro, costruiti in gran parte con materiali testuali di risulta (se non vogliamo parlare apertamente di plagi); di volta in volta musico, traduttore di traduzioni, teorico sull’arte, sulla lingua e sulle imprese, cultore della tecnica divinatoria degli isopsefi [n.d.r. l’abbinamento di parole a numeri], ottimo disegnatore e calligrafo, ma anche calunniatore e all’occorrenza falsario di documenti, nonché inventore geniale di un’intera accademia con tanto di statuto, pseudonimi, opere intestate, stamperia dedicata e lettere circolari a principi, prelati e gentiluomini, ma del tutto inesistente.In questa monografia si ripercorre, alla luce dei contributi più recenti, la vicenda di questo singolare scrittore e stampatore, seguendone le varie fasi, dall’esordio letterario piacentino agli anni conclusivi nella rocca di Monselice, tenacemente impegnato fino all’ultimo nella scrittura.»

Un uomo che, si badi bene, sin dal titolo Masi chiama ‘artigiano

della letteratura’ e non ‘poligrafo’. Il termine poligrafo, apparentemente

neutro, implicitamente connota autori che scrivevano di tutto, spesso sapendone

poco. Quello di ‘artigiano della letteratura’ lo lega senz’altro di più alla

professione, che non fu solo quella di scrittore, ma anche di tipografo, di

curatore e di autore/editore. Uno spettro di ruoli che, nel corso degli anni,

Doni sperimentò tutti, passando, in un curioso percorso tecnologicamente a

ritroso, dalla stampa di libri destinati a un pubblico nazional-popolare (per

quanto potesse esserlo all’epoca) ai manoscritti personalmente illustrati,

sempre sperimentando e contaminando generi, ma soprattutto, sempre stupendo

nelle ‘impalcature’ delle sue opere. Se sfogliate un libro di Doni, scordatevi

di essere di fronte a una narrazione lineare o simmetrica, che rifletta una struttura

piana. Doni è un ‘irregolare’ per natura; ama stupire; celebri testimonianze

assicurano che scrivesse le sue opere direttamente in tipografia, mentre erano

già in parte sotto i torchi. Ecco, se penso a Doni, oggi, penso a un virtuoso

del pianoforte, a un compositore-interprete di sonate senza melodia, a uno

sperimentatore, alla perenne ricerca della ‘musica’, o, in questo caso, del

libro perfetto. Mi rendo conto, però, che il termine ‘virtuoso’ porta con sé

una implicita valutazione ‘etica’ sul personaggio che, nel caso di Doni, sempre

pronto a saltare sul carro di questo o di quello per aspetti di convenienza (ma

in fondo legato a una sua idea di indipendenza che è il portato del modello

aretiniano), sempre coinvolto in litigi e rotture clamorose con collaboratori

vari, sempre in cerca di soldi, sempre in fuga per bancarotte o vicende

giudiziarie varie, male si attaglia.

Questioni biografiche

Molto brevemente, i dati biografici essenziali sul Doni, fiorentino, ex-frate servita che abbandonò il convento per darsi alla vita secolare: al 1543 risale il suo arrivo a Piacenza, all’epoca governata dai Farnese, aderendo all’Accademia degli Ortolani; di quell’anno è anche il suo esordio letterario, comprensivo di sonetti, in maniera del tutto coerente con la definizione che spesso diede di sé quale ‘poeta e musico’. A fine 1545, tuttavia, è già a Firenze, dove, con l’appoggio finanziario del duca Cosimo, apre una tipografia che ambisce a essere la ‘voce’ ufficiale dell’Accademia Fiorentina (ex Accademia degli Umidi) e, indirettamente, dei Medici stessi. Le pubblicazioni di quegli anni riflettono, infatti, i dibattiti culturali dell’Accademia stessa, di cui Doni diventa ‘primo segretario’ nel 1546 (ma solo per pochi mesi). Di questa produzione, non solo di quella realmente già effettuata, ma anche delle cose che progettava di pubblicare, per conto altrui o a nome proprio, resta traccia in una famosa lettera a Francesco Reveslà, giureconsulto novarese, del 10 marzo 1547. Anche se le affermazioni di Doni vanno sempre sottoposte a un controllo spietato, colpisce, dal mio punto di vista, che il tipografo Doni abbia in programma di far uscire «Le vite de gli artefici, architetti, scultori et pittori, cominciando da Cimabue fino a’ nostri tempi, scritte per Giorgio Vasari pittore aretino, con una introduttione nell’arti del medesimo, non meno necessaria che nuova» (v. 2, p. 747). Molto probabilmente – e Masi lo dimostra – si trattava, all’epoca, di poco più di un’aspirazione; era nota la volontà di Vasari di dedicare l’opera a Cosimo (anche se la decisione ultima fu presa molto a ridosso dell’uscita) e Doni sperava, evidentemente, di esserne l’editore, avendo probabilmente modo di vedere l’opera manoscritta (l’autore ritiene, nonostante la data della lettera a Reveslà, che questa cosa sia successa fra luglio e settembre del 1549), come dimostra il titolo dell’opera, sostanzialmente preciso rispetto a quello definitivo. [3] Fatto sta che la tipografia doniana ebbe vita breve, con ogni probabilità per motivi economici; decisivo, in questo senso, il venir meno del sostegno ducale, che si indirizzò in forma contrattuale nei confronti del fiammingo Lorenzo Torrentino (aprile 1547), non a caso editore della prima versione delle Vite vasariane nel 1550. Risale alla fine del 1547 la fuga da Firenze per evitare la prigione per debiti, ed è coeva la rottura dei rapporti con Lodovico Domenichi, fino allora suo collaboratore principale e da quel momento oggetto di strali in ogni sua pubblicazione. Dopo un breve periodo bolognese, Doni si trasferì a Venezia, lavorando prima col Pincio, poi col Giolito e infine con l’editore Francesco Marcolini. Quello con Marcolini fu un vero e proprio sodalizio che assunse ritmi parossistici fra 1551 al 1553. Si tratta, senza ombra di dubbio, del periodo più fortunato del Doni ‘artigiano della letteratura’: «Il rapporto intercorrente fra i due termini dell’ormai vincolante binomio autore-stampatore non è più di natura “redazionale”, come col Giolito, ma si svolge su di un piano paritario […], rispondente ai lineamenti chiaramente definiti di un progetto editoriale a lungo termine. Si tratta di una vera e propria società, in cui le due parti condividono rischi e profitti» (p. 195). Sono anni in cui Doni, che gode anche della stima dell’Aretino, che lo ha preceduto nell’esperienza marcoliniana, dà vita a opere fondamentali come la Zucca, i Mondi, i Marmi, gli Inferni.

|

| Frontespizio de La Zucca del Doni, 1551 Fonte: https://immaginistampe-limes.cfs.unipi.it/blog/frontespizio/frontespizio-doni-la-zucca-del-doni-venezia-marcolini-1551/ |

Il rapporto con Marcolini si interrompe sul

finire del 1555; per motivi ancor non ben chiari Doni si preoccupa di trovare protezione

presso la corte urbinate, suscitando l’ira dell’Aretino e rompendo i rapporti

anche con lui, negli ultimi mesi di vita di quest’ultimo. Pochissimo sappiamo

degli anni compresi fra il 1556 e il 1560: Anton Francesco fu sicuramente, ad

esempio, a Ferrara e ad Ancona. Lo ritroviamo poi a Monselice, dove comunque «è

attivissimo, e resta al centro di una rete di relazioni con tipografi, gentiluomini,

artisti e intellettuali, come mostra l’intensa pratica di amanuense e le tracce

sparse in vari scritti altrui di questi anni» (p. 661), fino alla morte,

sopraggiunta nel 1574.

Ciò detto, le varie fasi della vita del Doni possono essere

suddivise col nome dello stampatore con cui si relazionò (in modalità diverse);

e così Masi, sin dalla sua Premessa parla di un Doni-Scotto (editore veneziano

a cui si appoggiò mentre era a Piacenza), un Doni-Doni (inteso come Doni

editore di sé stesso nel periodo fiorentino), un Doni-Marcolini, un Doni

amanuense. Nell’ambito di questa periodizzazione, che l’autore copre in maniera

completa e impeccabile, mi soffermerò sugli anni marcoliniani, che sono senza

dubbio quelli in cui Anton Francesco diede vita alle sue opere più famose.

Doni e Marcolini

È appunto nel periodo marcoliniano che Doni produce i suoi libri

più caratteristici, dimostrandosi il più ‘irregolare’ (forse l’unico realmente

tale) fra i poligrafi, dando vita a quelli che Masi chiama libri ‘mescidati’

(mescolati): «le sue opere impresse da quest’ultimo [n.d.r. Marcolini]

rappresentano (…) una novità dirompente, sia rispetto agli scritti dei

letterati fiorentini del tempo (anche i più apparentemente anticonformisti (…),

sia rispetto a quelli dell’Aretino e degli altri aretiniani» (p. 198). Alcuni

degli aspetti di questa rivoluzione sono ‘contenutistici’ (ad esempio

l’esasperazione degli accenti dissacranti che si coniugano con uno smaccato

disincanto) o l’utilizzo dello ‘stratagemma’ del sogno per tenere insieme

elementi fra loro completamente diversi e che violano i principi dell’unità di

luogo, di tempo e di spazio (a volte di tutti e tre). Ma l’elemento veramente

caratterizzante, e quello su cui in ultima analisi Doni va giudicato nella sua

grandezza è «lo sforzo decisivo verso una letteratura programmaticamente

estranea ai canoni tradizionali e tendente a stravolgere le convenzioni stesse

del libro a stampa in tutte le sue parti, testo e paratesto» (p. 203). In

questo senso la vera cifra stilistica di Doni è la totale irregolarità della

struttura delle sue opere (secondo Masi anche un modo per recuperare un margine

di libertà e di trasgressione a livello letterario in una società in cui le

spinte controriformate stanno erodendo quelle civili e religiose – cfr. p. 355).

Impossibile, peraltro, classificare sotto un ‘genere’ di appartenenza la

produzione letteraria doniana: novelle, lettere, dicerie, immagini, invettive e

facezie varie si susseguono in un ardito gioco di incastri asimmetrici in cui

assumono importanza persino gli indici e le errate-corrige. Non solo: i singoli

elementi narrativi (la singola lettera, la singola novella etc) sono spesso materiali

non inediti che Doni recupera da suoi scritti precedenti o, frequentemente, da

scritti altrui, appropriandosene con molta disinvoltura e facendoli diventare

qualcosa di diverso anche grazie al sistema di relazioni reciproche fra un

testo e l’altro. Doni, insomma, ha in mano le tessere di un mosaico e ogni

volta le organizza in maniera differente. Ho usato il termine ‘organizza’

volutamente, a testimoniare il fatto che non siamo di fronte a combinazioni

casuali, come molto spesso si è scritto, mettendo in evidenza la ‘bizzarria’

dell’autore. Masi, in proposito, mostra tutte le sue perplessità su raccolte

antologiche di scritti doniani miranti a presentare al lettore ‘il meglio’

della sua produzione letteraria. Quel ‘meglio’ è in realtà costituito dal

sistema di relazioni che lega fra loro le unità narrative (un sistema di ‘discordanze

perfette’ – cfr. p. 323); i brani antologizzati, a ben vedere, spesso sono

frutto di un riciclo ben camuffato. In una lettera giunta sino a noi e

indirizzata a Marcolini, ad esempio, Doni propone al socio la pubblicazione di una

raccolta di cento imprese, in cui lo scrivente sarebbe stato l’inventore delle

immagini e l’editore si sarebbe occupato di far realizzare le xilografie. Da

questa iniziativa sarebbe potuta scaturire la possibilità di scrivere decine di

altri libri (tramite il reimpiego delle immagini; ne parlerò più avanti). Bene,

tutte le descrizioni delle imprese fornite a Marcolini (del progetto non si

fece poi nulla) derivano da analoga raccolta pubblicata a Lione da Claude

Paradin.

Esiste anche una sorta di giustificazione ‘ideologica’ al riuso di

materiali precedenti. In più occasioni Doni si esprime (o meglio, mette in

bocca ai protagonisti dei suoi racconti) il totale scetticismo nei confronti

della ‘originalità’ della cultura. Tutto quello che doveva essere scritto è già

stato fatto, e si può essere certi che a distanza di decenni, tornerà a essere

scritto negli stessi termini: «L’idea della ripetizione ciclica degli stessi

eventi, estesa (…) all’ambito squisitamente letterario, costituisce il

presupposto ideologico fondamentale alla prassi scrittoria degli anni

marcoliniani» (p. 205). Se la cultura è ripetizione, la sua importanza ne

risulta fortemente compromessa: non a caso si leggono spesso fra le pagine

doniane elogi della follia [4] e dell’ignoranza che «rappresentano la fuga dai

condizionamenti imposti al savio dalle regole della convivenza sociale.» (p-

209).

L’Accademia dei Pellegrini

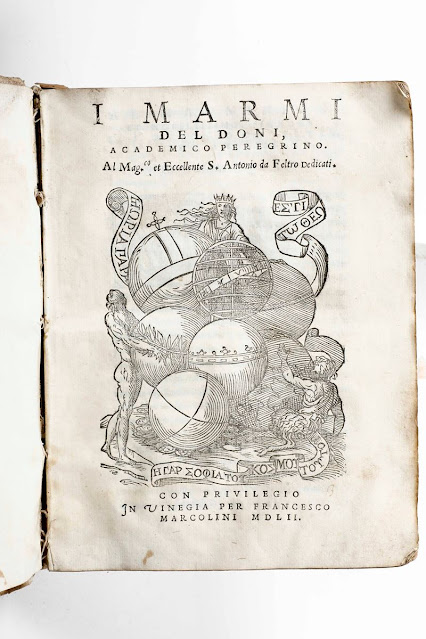

|

| Frontespizio de I marmi del Doni, academico peregrino, 1552 Fonte: https://www.cambiaste.com/uk/auction-0562/doni-anton-francesco-225161 |

Fra le fantasmagoriche invenzioni del Doni un ruolo del tutto

particolare gioca la veneziana ‘Accademia peregrina’ o Accademia dei

Pellegrini. Abbiamo visto che il fiorentino fu membro a Piacenza dell’Accademia

degli Ortolani e, in patria, dell’Accademia Fiorentina promossa dal duca Cosimo.

A partire dal Disegno, stampato nel 1549 a Venezia dal Giolito (Doni era

già scappato nella città lagunare) cominciano i riferimenti all’Accademia

Pellegrina. Già nella Prima libraria, edita sempre da Giolito, si

sottolinea la regola ferrea che contraddistingue l’appartenenza al consesso,

ossia la totale segretezza dei nomi dei suoi membri, che agiscono tramite

pseudonimo. Sulla reale esistenza di questa accademia si è discusso per secoli;

oggi il consenso è quasi unanime sul fatto che sia stata inventata di sana

pianta e che, di fatto, fosse una sorta di organizzazione erudita dietro alla

quale si nascondevano unicamente il Doni e Marcolini. Non a caso, il ruolo

dell’Accademia diventa preponderante proprio in anni marcoliniani. In alcune

occasioni Doni sembra lasciarsi andare a descrizioni che, in qualche modo,

paiono contravvenire alla regola della segretezza: è il caso dei Fiori della

zucca (1552), in cui sono elencati personaggi reali che avrebbero fatto

parte dell’Accademia, da Tiziano a Jacopo Sansovino. In sostanza si tratta di

un’innocua identificazione dell’Accademia con l’intera città di Venezia. Nei Marmi

i veri protagonisti dell’opera sono gli Accademici, che dialogano fra loro

dopo essere trasvolati, in sogno, sulle scale del Duomo di Firenze. Veniamo

così a sapere che «i nuovi Pellegrini (…) si sono associati per iniziativa di

altri sei cittadini, che insieme a sei gentiluomini hanno cooptato ventiquattro

virtuosi, per un totale di trentasei individui. L’Accademia è a numero chiuso,

si sostituisce solo chi muore» (p. 277). In realtà Masi si prende la briga di

contare tutti i nomi di pseudonimi di Accademici Pellegrini che sono citati nel

triennio marcoliniano e si arriva a una settantina, il che – a rigor di logica

– dovrebbe far pensare a una moria pestilenziale fra i vecchi membri. È certo

vero che compaiono lettere di presentazione dell’Accademia dei Pellegrini indirizzate

a Firenze, a Ferrara e così via, ma i mittenti sono sempre Marcolini o Doni,

che risultano occupare le posizioni apicali dell’associazione. Non solo; quando

il sodalizio con Marcolini (che nel 1559, fra l’altro, chiude la sua

tipografia) si scioglie, l’Accademia segue gli spostamenti di Doni e ha nuova

sede ad Arquà (vicino Monselice), dove si fa promotrice (ancora una volta con

l’invio di lettere volte a chiedere finanziamenti) dell’erezione di un mausoleo

a Petrarca. Del resto, a non lasciare dubbi, sono le parole stesse di un

ambasciatore del duca di Mantova a Venezia, nel 1563: «[il Doni] si sottoscrive

quando gli occorre di scriver per conto di questa sua Academia in herba, il

cancelliere dell’Academia de Peregrini, ma egli è et il cancelliere et gli

Academici et ogni cosa» (p. 288). Di contro non esiste nessuna testimonianza di

terzi (naturalmente in corrispondenza privata, vista la regola della

segretezza) in merito alla loro adesione a questa fantomatica Accademia. Vale

la pena, a questo punto, richiamare un ampio brano di Masi sull’argomento (p.

308): «L’Accademia Pellegrina nasce nel 1549 come un’ancora confusa idea

autopromozionale del Doni, il quale, sfruttando la propria vasta rete di

conoscenze e avvalendosi spregiudicatamente del mezzo tipografico, riesce a

darle una parvenza di concretezza. Il progetto doniano, al quale il Giolito

(editore del Disegno) non pare interessato, si evolve e si precisa in

combutta col Marcolini: si crea una identificazione tipografia-accademia, e si

proclama il totale asservimento alla Repubblica (dalla quale si auspica un

sostegno). Tutto ciò ricalca – ma tentando di partire “dal basso” – la vicenda

dell’Accademia Fiorentina. […] Anzi: le regole dell’Accademia Pellegrina

sembrano quasi un plagio dei capitoli della Fiorentina […]. Tale apparato (…)

era più che familiare al Nostro: guarda caso il primo a rivestire la nuova

carica di segretario dell’Accademia Fiorentina (…) dal febbraio al settembre

1546 era stato proprio Anton Francesco Doni. […] Ridimensionata, dopo il ’54,

l’attività marcoliniana, e allontanatosi il Doni da Venezia (come già da

Firenze) inseguito dai consueti assilli finanziari, l’Accademia assunse per sua

iniziativa un’esclusiva funzione di sostegno personale. […] Un semplice sistema

autoreferenziale assolutamente sicuro, un geniale meccanismo virtuale in cui

finzione letteraria, amicizie reali e convenzioni esteriori formavano

un’efficacissima illusione scenografica, e del quale colui che l’aveva messo in

moto poteva tranquillamente godere i benefici concreti» (pp. 308-311).

Il riuso delle immagini

Si è accennato in precedenza che, nella sua incessante attività di

riutilizzo, smontaggio e riassemblaggio, Doni utilizza anche le immagini. Si

tratta, probabilmente, dell’aspetto più affascinante del suo essere

‘artigiano’. Già nella Zucca (1551), primo testo a essere stampato dal

Marcolini, il fiorentino ricicla xilografie precedentemente pubblicate dal

Marcolini ne Le sorti intitolate giardino d’i pensieri (1540) e nella

seconda edizione della stessa opera, pubblicata sempre dal Marcolini nel 1550

(ossia appena un anno prima della Zucca). Masi, peraltro, evidenzia come

la derivazione sia per la maggior parte dalla seconda edizione (cfr. p. 229).

Le Sorti, uno straordinario libro-gioco che ebbe clamoroso successo

all’epoca, presentavano cento xilografie equamente divise fra vignette

allegoriche (veri e propri emblemi, in virtù delle didascalie che erano poste

alle immagini) e filosofi. Doni e Marcolini le riutilizza nella Zucca

(di cui esce subito anche una tradizione in spagnolo anch’essa con figure di

riciclo), nei Mondi, nella Moral Filosofia e nei Trattati

e, infine, nei Marmi, tutte opere edite fra 1551 e 1553. Da qui,

peraltro, si può capire cosa intendesse Doni proponendo a Marcolini di stampare

un volume di cento imprese dal quale sarebbe stato poi possibile ricavare

‘infiniti libri’. Le modalità del riciclaggio, tuttavia, non sono standard:

nella Zucca, ad esempio, prevalgono le allegorie, nei Mondi i

filosofi, nei Trattati, in termini quantitativi, si riscontra una

sostanziale equivalenza. Complessivamente sono riciclate 98 delle 100 vignette,

e solo una minoranza è riproposta in più libri (ventisei in due opere, quattro

in tre). Il riciclaggio non si limita alle vignette delle Sorti: «Doni e

Marcolini attingono per le opere di questo periodo anche ad altre serie di

illustrazioni, ormai tutte note: alcune appartenenti a edizioni marcoliniane

precedenti, come quelle a soggetto religioso presenti nella Zucca e nei Mondi,

recuperate dalla Vita di Maria Vergine di Pietro Aretino stampata dal

Marcolini nel 1539 (…): particolarmente significativo è il caso degli Inferni,

costruiti attorno alle illustrazioni di Giovanni Britto per la Divina

Commedia commentata dal Vellutello che Marcolini stampò nel 1544» (p. 232).

E poi, vignette da un Orlando Innamorato edito nel 1545 dallo Scotto, e

poi dal Marcolini (1553), ritratti vari e altro ancora. Il riciclaggio,

chiaramente, non è casuale: la preponderanza delle allegorie nella Zucca si

spiega agevolmente con la frequenza degli aneddoti ‘morali’ in essa contenuta,

così come nei Mondi è più facile inserire immagini di filosofi perché

ambientata «in un’antichità senza tempo, in cui gli Accademici Pellegrini, tra

sogni e visioni, dialogano con Giove e con Momo» (p. 235).

Ciò che colpisce, tuttavia, sono le modalità del riuso. Ci sono situazioni in cui le vignette si attagliano perfettamente al testo nel loro significato originario; altre in cui l’adesione non è perfetta, ma comunque sufficientemente chiara per il lettore. Appare poi evidente che in alcuni casi la funzione dell’illustrazione è ‘passiva’, adattandosi a un testo già scritto; e altre in cui è ‘generativa’ (il caso più evidente è quello degli Inferni, che sono di fatto costruiti sul set di immagini provenienti dall’edizione del Vellutello): è l’immagine, in quest’ultimo caso, che costituisce l’occasione per scrivere e indirizzare il testo. Gli stravolgimenti o i riassestamenti di significato sono all’ordine del giorno; a volte sono sostanzialmente innocui; altre comportano una vera e propria rilettura semantica delle illustrazioni e, di conseguenza, del messaggio che si vuole veicolare al lettore. Proviamo a vedere dei casi: uno, se si vuole banale, è il ritratto di Marcolini, riciclato dalla prima (1540) e non dalla seconda edizione delle Sorti.

|

| Ritratto di Francesco Marcolini ne Le Sorti (1540) Fonte: https://books.google.it/books?id=sI38Y8UsULoC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false |

Il ritratto

in questione era stato usato anche nei Mondi; naturalmente nelle Sorti

ha funzione di rivendicazione di paternità dell’opera (l’unica firmata dal

Marcolini come autore); ma nei Marmi compare all’inizio della Quarta

Parte [5] in coincidenza di un dialogo fra Perduto e Nobile (gli pseudonimi di

due accademici pellegrini) di questo tipo:

Perduto: Disegnami un capo proporzionato, acciò possa conoscere le parti buone e cattive.Nobile: Le figure del capo sono molte, o ver possono esser molte: la prima è che egli non abbia nessuna eminenzia nelle parti dinanzi [n.d.r etc. etc.]

Fra la ‘battuta’ del Perduto e quella di Nobile compare il

ritratto di Marcolini che – si badi bene – non è indicato come tale

dall’autore, ma funge da semplice disegno evocativo di una testa proporzionata,

|

| Esempio di testa proporzionata nei Marmi (ma in realtà ritratto di Marcolini del 1540 riciclato) Fonte: https://archive.org/details/imarmideldoniaca00doni/page/14/mode/2up?view=theater |

Vediamo un altro esempio in cui, invece, Doni attribuisce

significati diversi alla stessa immagine con conseguenze più evidenti: nel set

delle vignette allegoriche delle Sorti compariva anche la Corruttela

con le sembianze di una vecchia stracciona che offre doni a una giovane e

ingenua ragazza (un tema che sarebbe stato caro a Warburg, giungendo sino alla

strega che offre la mela a Biancaneve). Nei Fiori di zucca, in cui la

vignetta è riciclata una prima volta, il senso è mantenuto tale; ecco il testo

relativo: «Pigliate l’essempio della ruffiana, che sotto spetie di divotione si

ficca per tutte le case, ‘ monasterij, et fra tutte le fanciulle, le quali sono

facilissime a essere corrotte da queste conoscitrici della lor natura, onde al

primo assalto elleno imprimono il suggello dell’impudicitia in quella cera

molle et inesperta» (p. 253). Ma nella Moral Filosofia il significato

della vignetta è stravolto; diventa quello che non bisogna giudicare le persone

dalle apparenze e che anche una vecchia stracciona che potrebbe sembrare una

ruffiana può fare regali ed essere empatica nei confronti di una giovane

ragazza. Smontaggi, rielaborazioni, rimontaggi: Masi segnala molte di queste

occasioni che costituiscono una delle grandi abilità del Doni autore-tipografo.

La vicenda del riciclaggio delle immagini non termina con la cessazione

del rapporto col Marcolini né con la chiusura della tipografia dello stesso

(1559). Si sa che Doni intraprese la redazione di vari manoscritti (anche in

versioni fra loro differenti) dedicati e consegnati a personalità da cui,

evidentemente, cercava protezione (o, comunque, una remunerazione). «In uno di questi,

appartenente alla serie delle Ville e dedicato a Pandolfo Attavanti, e

pertanto intitolato Attavanta Villa del Doni, rispuntano tre allegorie

marcoliniane [n.d.r. provenienti dalle Sorti]: Tempo, Desiderio

e Virtù. Fatto singolare, le tre illustrazioni sono ritagliate (forse da

una stampa) e incollate sulla pagina del manoscritto, riquadrate a penna e, nel

caso del Tempo, ornate coi fregi a cartiglio tipici dei codici doniani.

In questo caso il consueto collage va inteso in senso letterale: e anche

qui il testo è adattato per accogliere (fisicamente) le figure, nell’ennesima

loro trasformazione» (p. 255).

Esiste un Doni definitivo?

Un’ultima questione, ma di importanza fondamentale. Delle opere a

stampa doniane esistono varie edizioni a stampa pubblicate quando il fiorentino

era ancora in vita; allo stesso modo esistono versioni analoghe (a volte con

titoli diversi) di manoscritti, in cui, tuttavia, alcune parti sono sostituite

da altri. Esiste un Doni definitivo? O, se si preferisce, quali sono le

edizioni di riferimento dei testi doniani? La questione non è mai semplice

quando si ha a che fare con delle cinquecentine: si pensi al caso delle Vite

di Vasari con le due edizioni delle Vite del 1550 e del 1568.

Tendenzialmente siamo tutti d’accordo sul fatto che la versione definitiva è la

giuntina del 1568, ma abbiamo visto come, giustamente, da oltre un secolo sia

in atto, per motivi che non sto qui a richiamare, la rivalutazione della

torrentiniana del 1550; senza dimenticare che una stessa edizione può

presentare (e effettivamente presenta) decine di variante tipografiche che

raccontano la storia della realizzazione dell’opera e che, in sostanza,

dimostrano come, anche nel caso vasariano, un’edizione ‘definitiva’ non sia mai

esistita.

Nel caso del Doni la situazione è ancora diversa. Provo a

spiegarmi (con riferimento alle opere a stampa) con l’esempio dei Mondi,

che Masi richiama a p. 485. La successione delle pubblicazioni è la seguente: I

Mondi del Doni. Libro primo, 1552, editore Marcolini; Inferni del Doni academico

pellegrino. Libro secondo de’ Mondi, 1553, Venezia; Mondi celesti,

terrestri et infernali de gli Academici Pellegrini, composti dal Doni,

Venezia, Giolito; Mondi celesti, terrestri, et infernali, de gli Academici

Pellegrini, composti dal Doni. Mondo Piccolo, Grande, Misto, Risibile,

Imaginato, de’ Pazzi & Massimo. Inferno de gli Scolari, de’ Mal maritati,

delle Puttane & Ruffiani, Soldati & Capitani poltroni, Dottor cattivi,

Legisti, Artisti, de gli Usurai, de’ Poeti & Compositori ignoranti,

Venezia, 1668, Georgio de’ Cavalli. L’edizione critica del 1994, curata da Patrizia

Pellizzari, ha assunto come testo stabilito la versione del 1568, in quanto

ultima e, si presume, più vicina alla volontà definitiva dell’autore. Tuttavia

così non sembra essere. È testimoniato in varie occasioni dell’epoca che Doni,

dopo la fine dell’esperienza marcoliniana, non seguì personalmente le ristampe

successive, demandandole ai vari editori d’occasione. Deve essere stata una

scelta non sua, ma del Giolito, l’eliminazione delle immagini, che in non poche

occasioni privò il lettore della contestualizzazione visiva del discorso

(evidentemente Giolito non volle comprarle). Né variazioni stilistiche servono

a certificare la diretta volontà dello scrittore, potendo essere di ordine

redazionale. La scomparsa di alcuni brani del testo fu, ad esempio, sicuramente

volontà giolitina, per renderlo più conforme a una linea editoriale più

‘ingessata’ rispetto alle stravaganze marcoliniane. In realtà, fermo restando

che la comparazione fra edizioni diverse è sempre da auspicare, probabilmente

conviene partire sempre dalla princeps, nella chiara consapevolezza che

i libri doniani non sono mai ‘definitivi’ e si prestano a manipolazioni

successive a volte anche molto consistenti.

Lo stesso discorso vale per i manoscritti. Risale probabilmente al

1554 (cfr. vol. II pp. 614 ss.) la redazione degli Humori, conservato

presso il museo Correr a Venezia. Della stessa opera abbiamo anche un’altra

redazione, con titolo diverso (i Discorsi) che si trova presso la

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Gli Humori del Correr sono

composti da quindici testi, chiamati appunto ‘humori’, che sono aneddoti in

prosa e poesie. Quelli fiorentini sono anch’essi divisi in quindici scomparti,

ma sei sono differenti; sei di quelli veneziani, cioè, sono stati sostituiti da

altrettanti, completamente diversi. Qual è la versione definitiva? Ovviamente,

non esiste: «In realtà, gli Humori e i Discorsi sono il primo

esempio di un processo peculiare nel modus operandi del “Doni dei

manoscritti”,

consistente non nella tradizionale limatura di un’opera singola ideale avendo

per mira la sua perfezione, ma nella rapida moltiplicazione delle opere

prodotte, a partire da una copia di servizio, attraverso aggiustamenti non

ingenti del testo. […] Gli “scomparti” sono combinabili fra loro a piacimento,

aggiungendo, sottraendo e mutando la disposizione dei singoli pezzi così da dar

vita a nuovi libri, all’infinito. […] Questa sorta di moltiplicazione testuale

(…) è da considerare la vera “ultima volontà dell’autore” anche in molte altre

opere manoscritte di questi anni» (vol. II, pp. 614-616). Le ragioni ultime di

questo modo di operare sono, con ogni probabilità, di natura economica:

‘variando’ solo in parte i manoscritti Doni è in grado di aumentare il numero

di manoscritti prodotti dedicandoli a persone diverse, in attesa della relativa

remunerazione. E, come si è detto, nella vita del fiorentino, i soldi ebbero

sempre un’importanza fondamentale.

NOTE

[1] Si pensi a Michelangelo Biondo e al Della nobilissima pittura (1549): «[n.d.r. Biondo] appartiene a quel genere di medicastri scribacchini, che fin da quei giorni fanno torto alla letteratura […] [N.d.r. Il Della nobilissima pittura] è un lavoraccio assai misero (…), messo insieme rubacchiando da tutte le parti, benché l’autore (…) affermi con gran faccia tosta la sua originalità» (p. 243).

[2] Si veda, Elisabetta Giffi, Federico Zuccari e la professione del pittore, p. 25, che a sua volta richiama gli studi di Sonia Maffei.

[3] Per Barbara Agosti in Giorgio

Vasari. Luoghi e tempi delle Vite, Milano, 2013, p. 75, Vasari aveva

già concordato con Doni la stampa delle Vite, su suggerimento probabile del

Giovio e vi rinunciò in seguito al fallimento della tipografia. Cfr. p. 75.

[4] Sull’influenza di Erasmo in Doni si vedano le pp. 675 e seguenti.

Nessun commento:

Posta un commento